建設通信新聞にオートデスクプラチナパートナー昇格について掲載されました

本記事は2025年11月10日発行の建設通信新聞の記事の転載です。

DXの伴走支援に注力

応用技術が、建設DX(デジタルフォーメーション)推進のつなぎ役として存在感を増している。建築、土木、製造の3分野で幅広く活動する中で、強みの受託事業に加え、プロダクト事業にも力を注ぐ。8月にはオートデスクのソリューションプロバイダーとして大塚商会、ボーンデジタルに次ぐ国内3社目となる最上位「プラチナ」パートナーの認定も受けた。応用技術の小西貴裕代表取締役専務DX事業統括責任者は「円安や海外物価高の逆風を受けながらも、10年越しで昇格できたことは、オートデスクユーザー企業への伴走支援に力を注いできた成果」と手応えを口にする。

オートデスクのプラチナパートナーに

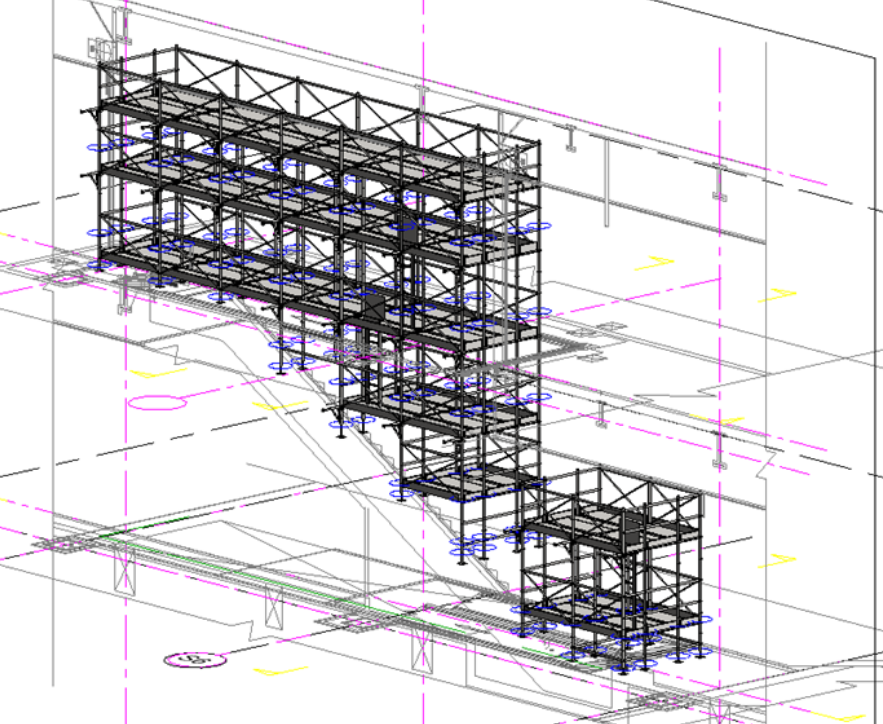

同社は1984年の創業時から、オートデスク汎用CAD「AutoCAD」の販売代理店として活動を始め、97年には「AutoCAD MAP」の販売も担ってきた。2005年に土木設計ソフト「Civil 3D」がリリースされたのを機に、土木分野にも進出した。国土交通省が12年にCIMを提唱する前から「インフラBIM」という言葉を使い、土木分野の3次元化に貢献してきた。

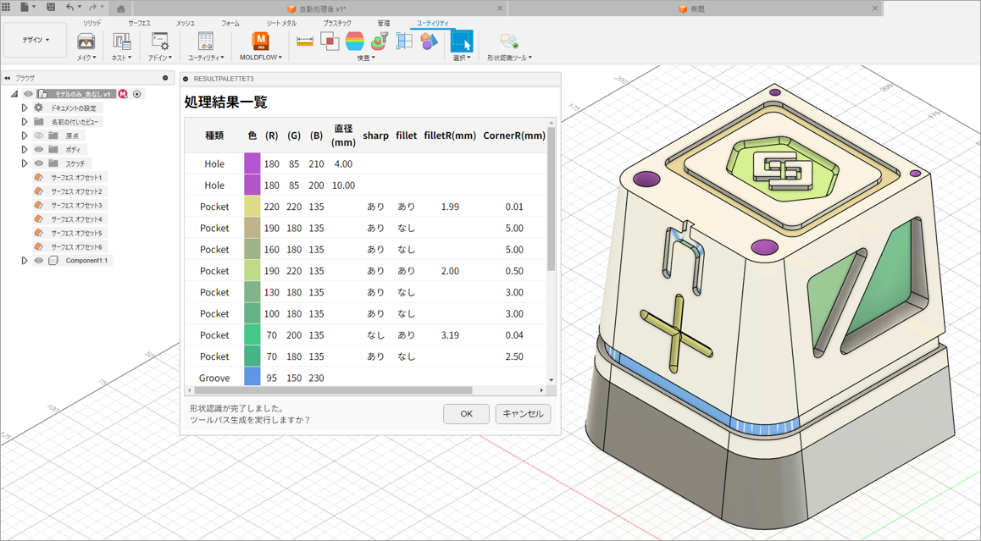

オートデスクのゴールドパートナー認定を受けた15年には、BIM事業を本格化した。翌年にはBIM導入のワンストップサービス『to BIM』をスタートし、19年からはオートデスクBIMソフト「Revit」を円滑に使うためのアドインツール『BooT.one』の提供に乗り出した。20年にはnon-BIMユーザー向けのクラウドサービス『ConnecT.one』もスタートし、22年からは製造分野のワンストップサービス『to DIM』にも乗り出した。

小西氏は「ゴールドパートナーに認定されてから10年間で、建築のBIM、土木のBIM/CIM、製造のDIM(デジタル・イノベーティブ・マニュファクチャリング)という3本柱を育ててきた。プラチナ認定は3分野の成長と成果が後押しとなった」と強調する。パートナーが仕入れ販売するバイセルモデルから、直接販売するエイジェンシーモデルにオートデスクが販売形態を変更する中で「われわれパートナーは販売後のサポートを担う存在として進化を求められている」と付け加える。

先回りの課題解決、顧客に価値提供

近年のオートデスクはゼネコン、設計事務所、設備工事会社などの個別企業とBIMデータ活用に向けた戦略的提携(MOU)を締結する動きを拡大している。「プラットフォーマーとして先進的ソリューションを提供し続けているオートデスクに対し、当社は最前線の現場が円滑にデータ活用できるように支援する役割を担う。建設生産の各プロセスの行間を埋め、つないでいくことが当社の役割に他ならない」と力を込める。

同社のオートデスクライセンス販売比率は建築が6割、土木が3割、製造が1割となる。政府機関向けの認定代理店として官公庁・公共機関向けの販売も堅調で、3年前に本格展開を始めた製造分野の成長率も著しい。小西氏は「BIM導入ニーズが下支えする建築分野も最初から好調に推移したわけではない。地道な活動を続け、支援ツールとして提供したBooT.oneが広く受け入れられるようになるまでには時間がかかった。必要なタイミングで新たなサービスを展開してきたことが今の成長につながっている」と分析する。

BIM、CIM,DIMが成長を後押し

建設業ではBIMを出発点にDX戦略にかじを切る企業が相次ぎ、蓄積したデータを業務効率化や新たな事業展開につなげるための手立てを求めている。「常に先回りして課題解決を提示することが顧客への価値提供につながる。BooT.oneやConnecT.oneという支援ツールは生産プロセスの行間を埋めるサービスであり、新たな切り口のサービスを今後も積極的に生み出し、プロダクト事業をさらに強化していく」と力を込める。

BooT.oneについては、杉孝と内部足場の新機能を共同開発中、MAKE HOUSEとは建築確認のBIM図面審査を見据えた木造機能の開発を進めている。ConnecT.oneでは美保テクノスと連携したBIMプロセス管理ツールのリリースも準備中だ。25年6月からは電子納品システム『Accedeli』の販売もスタートした。

27日に最新事例のオンラインセミナー

同社が11月27日に配信するオンラインセミナー「Insight & Solution2025」は、建築、土木、製造の3分野で展開する最新のソリューション事例を紹介する。話題のスマートシティを題材にまちづくりを通して企業の生産活動にスポットを当てるほか、建築では6周年を迎えたBooT.one活用の最前線、土木分野では最新の浸水対策ソリューション展開、製造分野ではデジタルファクトリー戦略を取り上げ、セッション数は計20にも達する。小西氏は「多様に広がる当社の強みと、今後展開しようとしている新たな当社の事業展開についても知ってほしい」と強調する。

同社では、26年12月期から5カ年中期経営計画の3年目がスタートする。今期はさらなる成長に結びつけるための基盤づくりに注力してきた。「これからはサービス展開をより拡充し、収益確保のフェーズに入る。オートデスクのプラチナパートナーに昇格できことは大きな後押しになる」と手応えを口にする。

現在の営業利益は、受託事業とプロダクト事業の割合が3対1となる。「受託事業の手を緩めず、今後はプロダクト事業の拡大を図る。29年3月期からの次期中期経営計画では営業利益の受託とプロダクトの割合を1対1まで持っていく。当社の強みはデジタルの力で生産プロセスの中に潜む壁を取り除き、つないでいくことだ。その一端をセミナーでも見せることができるだろう」。多様に広がるデジタル化の追い風に乗り、応用技術は力強い一歩を踏み出した。