応用技術の今と未来 主要4サービスの最新動向

応用技術の今と未来がわかる

まちづくり/ toCIM、ものづくり、toBIM、toDIMの

各サービスの最新動向をレポート

2024年11月、「INSIGHT&SOLUTIONセミナー2024」が神田明神ホールで開催されました。宇宙エバンジェリストの青木英剛氏による基調講演、その内容を受けたスペシャルトークに続いて、応用技術が提供する「まちづくり/toCIM」「ものづくり」「toBlM」「toDIM」という4つの主要サービスの紹介が行われました。設立40周年という記念すべき年にリアル開催となったセミナーの内容を、サービス紹介を中心にレポートします。応用技術の全体像を知る上でも、ぜひご参照ください。

INSIGHT&SOLUTION 2024 関連記事

▶宇宙ビジネスは発展期!まちづくり、ものづくりの新市場の可能性

▶青木英剛氏×オートデスク株式会社 加藤久喜氏 スペシャルトーク

セミナーは来場者の社運幸運を祈念するご祈祷からスタート

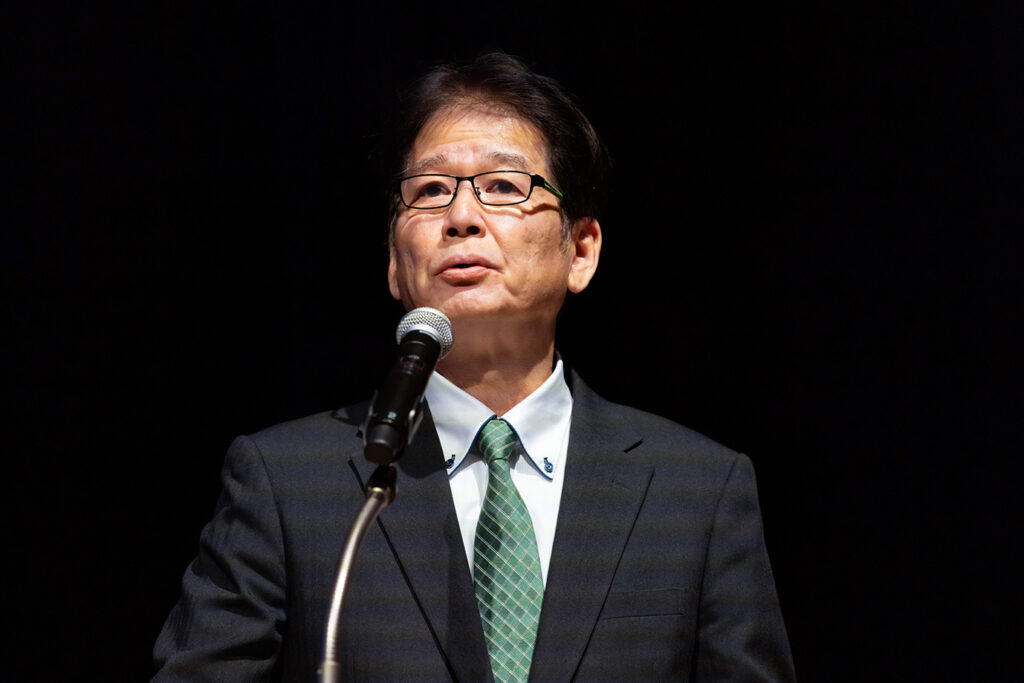

代表取締役社長 船橋俊郎

商売繁盛の神様としても知られる神田明神の境内に建つ、神田明神ホールで行われた「INSIGHT&SOLUTIONセミナー2024」は、神田神社神職による、来場された皆様の社運幸運を祈念する祈祷からスタートしました。

祈祷の後、代表取締役社長の船橋俊郎が登壇。開会の挨拶では、創業まもなく取り組んだ国産CAD開発やエキスパートシステム(人工知能)によるサービス提供からはじまり、まちづくり、ものづくり支援という現在の事業領域に至った興味深い背景が紹介されました。

基調講演は、宇宙エバンジェリストの青木英剛氏が登壇。「今日は皆様を宇宙にお連れしたいと思います」というー言から始まった講演からは、宇宙を経由したサービスがすでに生活に身近な存在になっていることが強く印象付けられました。青木氏に加え、オートデスク株式会社 技術営業本部長の加藤久喜氏がパネリストとして参加し、代表取締役専務の小西貴裕が司会·進行を務めたスペシャルトークでは、宇宙ビジネスの多様な可能性が掘り下げられました。夢物語でなく、新たなビジネス領域として宇宙を捉えるきっかけになった方も多かったはずです。

短い休憩をはさみ、「まちづくり/toClM」「ものづくり」「toBlM」「toDIM」という応用技術の主カサービスの各担当者がプレゼンテーションを行いました。当日の発表をもとに、各サービスの概要を紹介していきたいと思います。

まちづくり/toCIM。人流データやPLATEAUと連携し、付加価値の高いサービスを提供

山崎徹

専門的な知見に基づく環境·防災領域への工学的アプローチに関連するノウハウは、創業当初から続く、応用技術の大きな強みです。バブル経済の崩壊やリーマンショックによる大きな困難を乗り越える上で大きな役割を果たしたのは、阪神·淡路大震災を受けた延焼シミュレーションをはじめとする環境や防災に関連するニーズでした。また急速に普及したGIS(地理情報システム)活用は、サービス品質の向上に大きな役割を果たしています。こうした経緯を説明した上で、プレゼンターの山崎徹が強調したのは、最新テクノロジーとリンクした、よりきめ細かなサービスへの進化でした。携帯端末の位置情報データを利用した人流データによる公園利用状況の可視化や、避難計画の作成支援はその一例。なかでも河川氾濫などのシミュレーションと連携した避難計画策定は、防災·減災の観点で大きな役割を果たすことが期待されています。

まちづくりサービスのもう一つの柱が、BIM/CIM活用支援サービスです。BIM/CIM本来の運用を進めるお客様のツール開発から施設の維持·管理まで、事業全体の効率化に向けた総合的な支援を行っています。また、JR西日本、JR西日本コンサルタンツと共に手掛けた鉄道インフラデータ検索サービス「デジタルレールマップ」が2024年度グッドデザイン賞を受賞するなど、同チームはすでに高い評価を得ています。

最後に紹介されたのは、国交省が主導する都市デジタルツインプロジェクト「PLATEAU」データを活用し、環境シミュレーションを行う新サービス「まちスペース」でした。日照、騒音、ビル風などをクラウドでシミュレーションする新サービスは、マンションの日照時間シミュレーションなど、BtoC領域においても大きな役割を果たすことが期待されます。

toBIM。BIMを「作る」「使う」「つなぐ」をワンストップで提供

田尻浩人

応用技術のBIM導入支援サービスは、2016年に米国からBIMコンサルタントを招聘し、ゼロからBIMを学ぶことからはじまりました。2019年にRevitアドインツール「BooT.one」、2020年にAutodesk DocsとAutodesk PlatformService(Forge)を使ったnonBIMユーザー向けクラウドサービス「ConnecT.one」の提供を開始し、今日に至っています。

こうした経緯もあり、応用技術のBIM導入支援はシステムを開発し企業に提供するSlerとしての側面が注目されがちです。プレゼンターの田尻浩人が強調したのは、BPOサービスを提供するグループ企業トランスコスモスと連携し、「BIMを作る」「BIMを使う」「BIMをつなぐ」という一連のサービスをワンストップで提供する強みでした。

「作る」という観点で紹介されたのは、ユーザー企業数が数百社に及ぶBooT.oneのユーザーに寄り添う機能強化の歴史。搭載コマンドの25%にリクエストボードで収集した意見が反映されているといいます。

「使う」では、解析ソフト連携から部材の拾い出し、現場での進捗管理、ファリシリティマネジメントに至る一連のサービスの強みを紹介。「つなぐ」では、2025年春リリースを予定する新サービスが取り上げられました。Autodesk ConstructionCloudに登録されたスケジュール情報やCDEに格納された各種情報を自動抽出し、プロジェクト進捗状況を可視化する新ツールは、発注者や施工管理者のBIM活用に大きな役割を果たすことが期待できそうです。

ものづくり。CADを起点に、ものづくりに求められる多様なサービスを開発

宮脇貴史

1984年の設立以来、CADに取り組んできた応用技術が当時強みとしてきたのは、計算処理に優れたソフト開発などの領域でした。2000年代以降、ビジネスの中軸はお客様の業務課題に焦点を当て、適切なソリューションを提供するSler事業に移行していますが、CAD関連のノウハウ蓄積は設立以来、一貫して続けています。

ものづくりの現場では、企画·開発→調達→製造見積→受注製造→保全修理というー連のプロセスをより早く回すことが求められています。一例が見積提案の高速化で、営業担当と設計担当のコミュニケーションの制約から商品の魅力を伝えきれず、商機を逸するということも珍しくありませんでした。

こうした状況を受けて生まれたのが、仕様項目が多い製品を想定して独自開発された、高機能コンフィグ制御エンジンを備える見積支援システム「E@SYコンフィグレータ」でした。同様に、ものづくり企業の顧客接点であるアフターサービスでは、一連の業務の属人化を回避し、定期メンテナンス時の機器情報やトラブル情報をデータベース化する設備保全管理システム「Field Planner」を開発しています。各種データは、ナレッジとして蓄積され、設計改良にも活用されます。

プレゼンターの宮脇貴史が現在の取り組みとして強調したのは、製品ライフサイクル管理(PLM)に関する支援です。応用技術が提供する製品ライフサイクル全体の情報を管理し、リレーションする基盤は、マス・カスタマイゼーションや短期間の製品開発の実現、さらにはニーズの変化に迅速に対応する上でも大きな役割を果たすことが期待されます。

toDIM。製造業の課題解決をコンサルティングとプロダクト開発の両面から支援

梅西正訓

いいものを作ればいい時代はすでに終わり、製造業は今、環境や安心·安全、少量多品種生産など、多様な課題への取り組みが強く求められています。2021年度に新規事業として立ち上がったtoDlMは、今日の製造業が直面する多様な課題解決をコンサルティングとプロダクト開発の両面から支援することを目的としています。DIM は、Digital Innovative Manufacturingを意味します。

加工技術の観点では、大きく二つの技術に対応します。一つは、世界的に注目されるAdditiveManufacturing(金属3Dプリント)。大きなポテンシャルを持つ新技術の可能性をフルに引き出すべく、コンサルティングに軸足を置いたサービスを提供しています。

もうーつが切削加工です。製造現場に広く普及する切削加工技術はコスト競争力が大きな課題になる一方、技術継承が大きな課題になっています。これを受け、toDIMはプロダクト開発の観点から設計フロー自動化、属人化からの脱却を支援しています。

プレゼンターの梅西正訓はその上で、3方向のtoDIMサービスの具体例を紹介しました。一つAutodesk Fusionのジェネレーティブデザイン機能を活用したAIによる設計支援です。次が切削加工の領域において、エンジニアの設計工数削減を図る.makeシリーズとベテラン技術者の技能の数値化などを通して技能継承を支援する.hubシリーズという二つのサービスです。最後がファクトリー·工場シミュレーションによる生産性向上支援です。こうしたシミュレーションでは、BIM活用支援などを通して応用技術が蓄積したノウハウが大きな役割を果たしています。製造業の課題解決においてtoDIMは高く評価され、すでに多くのユーザーに採用されています。

トランスコスモス株式会社。応用技術のサービスと連携し、建設分野のDXをトータルに支援

BPOサービス統括事業推進本部 高橋木生氏

サービス紹介では、トランスコスモス株式会社 BPOサービス統括事業推進本部の高橋木生氏による、トランスコスモス、応用技術両社の協業体制に関する説明も行われました。

働き手不足という大きな課題に直面する建築・土木業界では、DXによる業務効率化やミスの削減が強く求められていますが、準備段階の負荷や導入・運用支援にあたる人材確保など、ICTツールの導入に向けた課題は決して少なくありません。

システムの企画・開発を担う応用技術のサービスと連携し、現場におけるICTツールの導入・運用定着化プロセスを支援するのが、トランスコスモスのBPOサービスです。サービスの特長として高橋氏が強調したのは、ワンストップ対応による循環型サービスの実現でした。ゼネコン出身者を数多く擁する運用サポートチームが課題を把握し、アイデアと共に開発側にフィードバックすることで、現場の状況に応じDXの進化を図ることが可能です。

導入実績はすでに、建築業界で18社1500現場、土木業界で22社800現場に及びます。その一例がクラウドを介したタイムリーな工程管理支援で、データ作成、自動配信から現場におけるサイネージ・タブレット導入、運用支援までトータルで手掛けています。土木業界では、点群データと3次元CADデータを組み合わせた資料作成といった事例も目立ちます。

また3次元都市モデル「PLATEAU」を使った防災シミュレーションなど、応用技術のまちづくり事業と連携したサービスのニーズも高まっているといいます。そのほか、不動産業界に向けてBIMを活用したファシリティマネジメント支援なども手掛け、高い評価を得ています。

セミナーは盛況のうちに閉幕

代表取締役社長 中西智行氏

各登壇者によるプレゼンテーションが終了し、最後にオートデスク株式会社 代表取締役社長の中西智行氏による閉会の挨拶が行われ「INSIGHT&SOLUTIONセミナー2024」は盛況のうちに閉幕。その後、神田明神ホール地下に会場を変え、懇親会が行われました。場の盛り上げに一役買ったのが、鏡味 味千代氏による太神楽でした。江戸時代から続く人々を幸せに導く伝統芸は、当日ご来場された方々のコミュニケーション促進にも大きな役割を果たしたようです。

INSIGHT&SOLUTION 2024 関連記事

▶宇宙ビジネスは発展期!まちづくり、ものづくりの新市場の可能性

▶青木英剛氏×オートデスク株式会社 加藤久喜氏 スペシャルトーク